[摘要]诸葛亮躬耕之地是在河南吗?有什么依据?驳襄樊市《诸葛亮躬耕地望论文集》错误 论述大路草根2022-12-6 23:50 · 来自河南读头条襄阳朋友摘录几个史学界...

诸葛亮躬耕之地是在河南吗?有什么依据?

驳襄樊市《诸葛亮躬耕地望论文集》错误 论述

大路草根

2022-12-6 23:50 · 来自河南

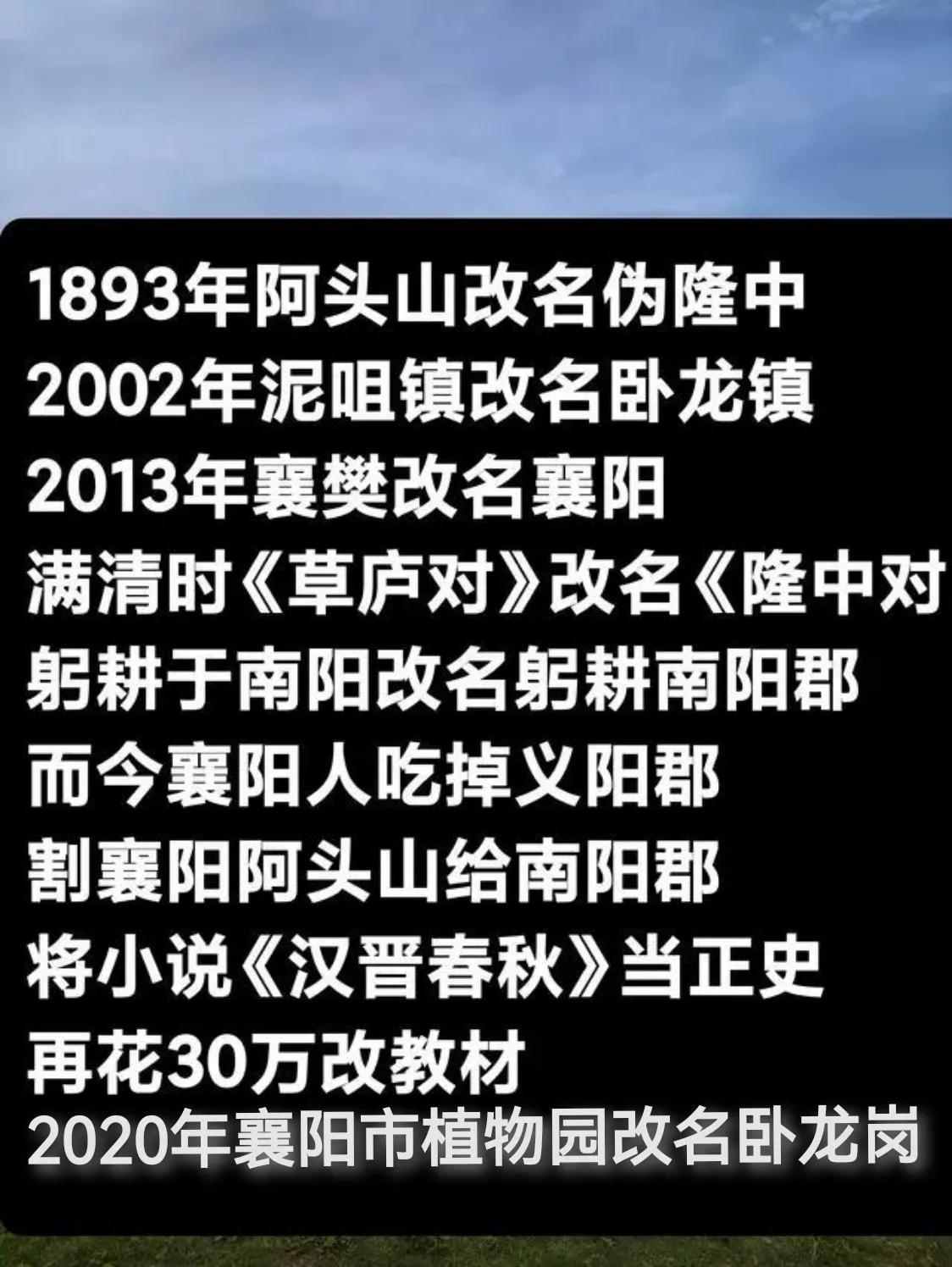

读头条襄阳朋友摘录几个史学界权威,对诸葛亮躬耕地的论述,有几点看法不吐不快。这些权威论述,大多收录在襄樊市编辑出版的《诸葛亮躬耕地望论文集》中。当然,它排除了持诸葛亮躬耕地南阳说立场的历史学家的论述。襄阳说要制造“史学界一致认为”的假象和舆论效应,怎么可能把争议双方的观点和论述,同时收集在他们精心策划,用于舆论战的《论文集》中?更不可能开诚布公地展示双方争论的状况和各自观点。所以,说襄樊市这本《论文集》,是一部充满历史偏见和谎言的巅峰之作,倒是恰如其分。

这些史学权威,在对诸葛亮躬耕地的论述中,有以下几个共同的错误认知,是必须要指出来的:

一,他们共同认为,东晋习凿齿“亮家于南阳之邓县,襄阳城西二十里,号曰隆中”的记述无可置疑。而号曰隆中即今襄阳古隆中,其位置就在《后汉书》明确记载的东汉南郡襄阳阿头山中。史记、汉书、后汉书、三国志一致记载的两郡以汉水分界,邓县在汉水以北,仅凭习凿齿无根无据的一句话,怎么可以轻易推翻?习凿齿也说过“秦兼天下,沔之南为南郡,沔之北为南阳郡。汉因之”。如此信口雌黄,自相矛盾,这些史学权威们怎么会笃信不疑?谭其骧一句“跨江而治”,再加上“习凿齿离诸葛亮只有百多几十年”,就可以无凭无据颠覆上四史对两郡以汉水分界的记载,岂不是荒谬绝伦!又岂能成为习凿齿立论的依据?立论必须有据,谁主张谁举证,这是古今中外的普遍原则。习凿齿颠覆正史,所依据的史证实证及理由何在?谭其骧“跨江而治”的秦汉文字依据、理由何在?为什么要“跨江而治”?既然要推翻正史记载,为什么不说出来?且东汉“南阳”二字,包含郡治、郡城和整个南阳郡三个概念,邓县作为南阳郡的一个边沿县,最不可能是诸葛亮自述“躬耕于南阳”的“南阳”。秦汉三朝保存下来的所有文字记载,那里能找到一处离开县名把邓县叫南阳的记载?到底是习凿齿附会,还是南阳人附会,岂不一目了然?这不是污辱诸葛亮的智商,又是什么?

二,权威们都共同忽略另一个事实:东晋不是东汉、隐居不是躬耕。都不约而同地沉浸在东晋隐士文化和隐居潮的虚幻之中。以唯心历史观和形而上学的史料观,看待东晋以后有关诸葛亮的史料。殊不知,诸葛亮自述躬耕于南阳,是躬耕不是隐居。隐居潮出现于东晋,东汉没有隐居时尚。而襄阳说东晋、南北朝的所有史料,有多少处记述的是隐居?有几人记述的是躬耕?真实几何,附会几何?诸葛亮生活的东汉末年,又有几个少年隐居读书,能否再找到一人作为例证?如此荒诞的故事,竟然被这些权威采信,何其荒唐!

三,权威们都共同忽略了“曹仁屠宛”,这个极为重要的历史事实及其对南阳历史文化的重大影响。尤其参与四次襄阳说论证会的大腕们,个个以审判官的姿态,说什么襄阳说的史料充分,南阳说元代以前无史料。岂不知经过建安二十四年“曹仁屠城”,西晋“八王之乱”、“五胡乱华”、“衣冠南渡”后的南阳,早成一片废墟,郡治、县治迁移别处,几乎在八百年的历史长河中销声匿迹,怎么可能会有人写出诸如汉晋春秋那样的史料?怎么会有史家反驳襄阳说的史料?谭其骧一代史学泰斗,又是专门研究魏晋南北朝历史的专家,还有那些否定南阳的历史专家们,怎么能只说史料,不说历史?被列入西汉五都,东汉的南都,突然间消失,城垣被废弃,而史书记载只有“曹仁屠宛”四个字,这到底是什么原因?难道不值得史学界权威们研究吗?研究这段历史,不正是史学专家的责任吗?不了解南阳历史,凭什么对南阳缺席审判!谁请他们当的审判官?这怎么不让今天的南阳人愤怒?

四,权威们共同忽略了碑刻的史证作用和文学作品的史学意义。在事实上否定了社会存在决定社会意识的唯物史观。历史学领域本身就是社会意识形态的组成部分,任何社会意识,都出自相对应的社会存在。所以,考证辨析历史事件真伪,离不开实地考察和社会调查。决不是一头钻进古纸堆里,一味研究史料那么简单。况且,两地诸葛亮之争,涉及两地山川地貌、地理坐标、民间传说和文物古迹。仅涉及的古代典籍、史书、杂记等有关文字,就浩如烟海。有道是“闻道有先后,术业有专攻”。任何一个史学家不付出巨大的时间和精力,仅凭浅尝辄止和史学常识,都不可能做出符合历史真像的结论。

五,权威们都共同地忽视了,东汉建安五年到建安十二年底,宛城并无曹操驻军这个事实。建安四年十月,张秀官渡举众降曹时,曹操在官渡与袁绍陷于苦战,因兵力相差袁绍数倍,曹操已将各地驻军调往官渡战场。建安六年,刘表先命蔡冒率军围攻西鄂,驱逐杜袭;又派刘备带兵前出叶县,威胁许昌。在曹操派夏侯惇、李典迎战时,刘备且战且退,诱敌深入,在博望坡设伏,大败夏侯惇、李典,迫使夏李撤退舞阴。这两仗地点离宛城都很近,宛城如有曹军驻扎,岂不救援,岂能无声无息?同年,曹操官渡取胜,想南下荆州征讨刘表。荀彧建言,当置荆州于不顾,乘袁绍新败,部众离析,一举平定河北,以免死灰复燃。曹操纳谏,率军北上。平定北方后,建安十三年曹操南下荆州前,问计荀彧,荀彧建言“显出宛叶”、“间行轻进”。八月,刘表病故,曹操挥师“直下宛叶”,刘宗投降。如曹操宛城有驻军,何来“显出宛叶”、“直下宛叶”?没有驻军,何以占领?哪来的“曹占区”一说?这些史实,均为三国志和裴注所载,为什么权威们视而不见?只怕是都未对此事做过深入细致的研读,对襄阳说史料先入为主,人云亦云罢啦。

六,权威们对东汉建安年间,颖川无战乱的事实,共同视而不见。笃信东晋以后习凿齿等人,所编造的颖川人司马徽和诸葛亮“四友”,为躲避战乱齐聚襄阳的荒诞故事。而三国志、后汉书对建安年间的颖川战乱均无记载。一致记载的是,曹操于建安元年把汉献帝接到许县,改称许昌,改元建安,颖川一带再无战事。曹操以颖川为根据地,挟天子以令诸侯,征讨四方,扩充曹魏实力。曹丕以魏篡汉后,颁布《复颖川一年田租诏》,称“颖川,先帝所由起兵征伐也。官渡之役,四方瓦解,远近顾望,而此郡守义,丁壮荷戈,老弱负粮。……天以此郡翼成大魏”。而平顶山市区诸葛庙街现存《改正诸葛武侯祠笔记》碑刻,郏县张良故里张店村出土的《建安六年春亮携元直访留侯祠》碑刻,又互相印证了建安二年到建安六年春天,诸葛亮在平顶山下诸葛旧坟墟处守孝躬耕,同徐元直等人在颖川一带游学读书。《世说新语》和《三国志.蜀书.庞统传》都记载,是庞统弱冠到颖川见司马徽拜师,而非司马徽到襄阳收徒。庞统弱冠,诸葛亮十八岁,这个时间点当为建安三年。习凿齿等人罔顾史实,移花接木,而这些史学界权威却不辩真伪,怎不令人扼腕叹息!

七,权威们对襄阳说史料,记述的隆中具体位置四处腾挪,来回飘逸,共同选择性失明。他们只知一味地肯定,有多少史料对襄阳隆中有过记载。而对荆州记、南雍州记、荆州图幅、元和郡县志等记述的隆中具体位置,都在汉水以北的东汉邓县境内;今天襄阳古隆中,则位于汉水南岸的事实,却熟视无睹。把地形地貌驴头不对马嘴,无法乘车登顶扶轼远望的汉水南岸阿头山,子虚乌有地附会为《蜀记》隆中和号曰隆中,认定为诸葛亮躬耕地,实在可笑至极!岂不知汉水分两郡,汉之阳不是汉之阴?

诸葛亮躬耕之地是在河南吗?有什么依据?

什么“河南要争着成为诸葛亮的躬耕之地”啊?诸葛亮自己不说“躬耕于南阳”,《三国志》不记载,河南争有用吗。倒是南阳的一个邻居,诸葛亮一句没提,《三国志》一句没写,只靠160年以后一位乡党习凿齿的一本乡土志,反而争的昏天黑地。以后提问者把事情原委搞清楚再发言,别总是一厢情愿的意淫!

诸葛亮《出师表》的“臣本布衣,躬耕于南阳。苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”不是记载吗?《黄陵庙碑记》的“仆躬耕南阳之亩”的碑文不是记载吗?与此同时,汉晋时期的史书还有大量的把南阳郡治宛县称为“南阳”“南阳城”“南阳郡”的记载,如诸葛亮在《后出师表》说的曹操“困于南阳”等等记载,这些记载已经清晰的将诸葛亮说的“臣本布衣,躬耕于南阳”的范围界定在南阳郡治宛县一带了,没有其他。

此后,史书记载黄权在宛县祭拜诸葛亮,《诸葛武侯集》注引《诸葛氏谱》称:“亮为弟均,取南阳林氏女为妇,期年,生子名望”;郏县有诸葛亮、徐庶于建安六年共同赴张良庙拜访的汉碑(碑在平顶山博物馆),方城县东晋的《诸葛躬耕碑》,叶县有诸葛之旧坟墟,有隋开皇二年(582年)断石幢的记载。

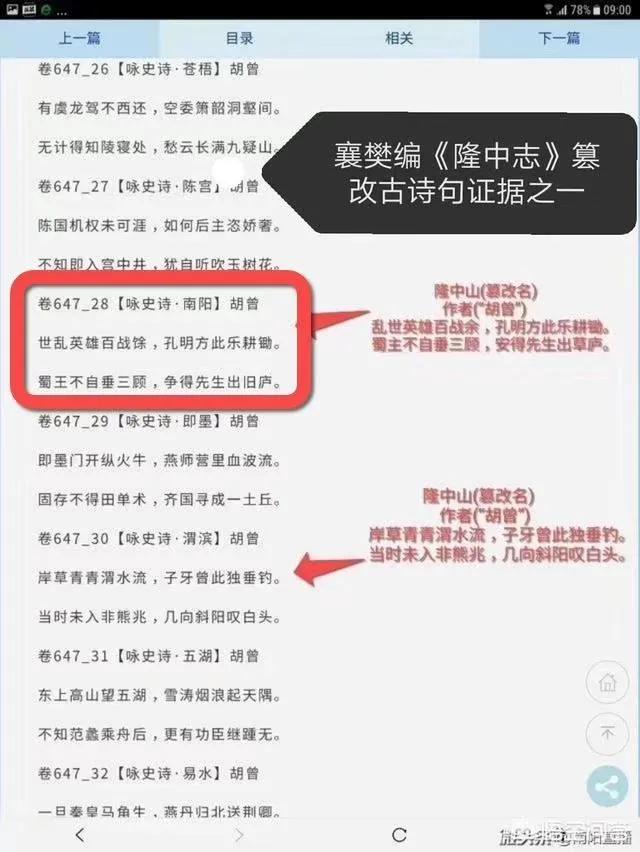

唐代,杜甫有《武侯庙》名诗,其中有“犹闻辞后主,不复卧南阳”之句。胡曾的《咏史诗•南阳》也有“世乱英雄百战余,孔明方此乐耕锄。蜀王不自垂三顾,争得先生出草庐”的句子。尤其值得一提的是,在唐代最为景仰诸葛亮的诗人李白,曾于开元年间先后遨游过襄阳和南阳,并分别写下了《襄阳曲四首》、《襄阳歌》和《南都行》等涉及当地风土人情、历史名人及典故的诗文。在《襄阳歌》中,李白提到的历史名人中有晋朝的名士山简和羊祜,也提到了襄阳名胜岘山“堕泪碑”等,但只字未提诸葛亮。而在《南都行》中,李白不仅提到了陶朱公范蠡、百里奚等南阳历史名人,还有“谁识卧龙客,长吟愁鬓斑”的句子。除此之外,李白还在一首以诸葛亮自述的《留别王司马嵩》诗中感叹道:“余亦南阳子,时为《梁父吟》。”由此可知,李白心目中的诸葛亮是南阳而不是襄阳的历史名人。另外,李白还曾做《读诸葛武侯传书怀赠长安崔少府叔封昆季》诗,中有:“赤伏起颓运,卧龙得孔明。当其南阳时,垄亩躬身耕。”另外,白居易有“鱼到南阳方得水,龙飞天汉便为霖”。刘禹锡《陋室铭》有“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”之句。许浑的《南阳道中》有“荒草连天风地动,不知谁学武侯耕”之句。汪遵的《咏南阳》:“陆困泥蟠未适从,岂妨耕稼隐高踪。若非先主垂三顾,谁识茅庐一卧龙。”李山甫《代孔明哭先主》有“忆昔南阳顾草庐,便乘雷电捧乘舆。”李翰在《卧龙岗谒武侯祠》有“海岳同云起卧龙,出师二表见孤忠。

文章碑文方面唐代有《诸葛庐碑》,有裴度的《蜀丞相诸葛武侯祠堂碑铭》中云:"公是时也,躬耕南阳,自比管乐,我来从虎,时称卧龙。"吕温的《诸葛武侯庙记》载:"南阳坚卧,待时而起。"沈迥的《武侯庙碑铭》曰:"伊昔武侯,碗足南阳。退藏于密,不曜其光。严从也在《拟三国名臣赞序》称“先主之迹远播于汶隅,孔明躬耕南阳,盘桓待主。”李翰在《三名臣论》称:“昔诸葛亮拥膝南阳,为‘梁父吟’,自比管乐,州平、元直以为信然,虽涯量可窥,而遗迹可见”。这些碑刻文章提到的“南阳”毫无疑问就是今天的河南南阳而不是其他。另外,卧龙岗有十几株一千三百多年的古树,这些正史、古碑、实物、古树都是南阳诸葛遗迹延续不断的明证。

宋代就更多了,最重要的是绍兴八年(1138年)武穆岳飞路过南阳谒武侯祠时手书武侯出师二表跋文中的"细观壁间昔贤所赞文辞赋及先生祠前石刻二表"诸文字可知,当时的南阳武侯祠已颇具规模了。各地复制的岳飞手迹至今仍存。岳飞手书碑已经成为勉县、成都、南阳、五丈原等武侯祠以及汤阴、杭州岳庙的“镇馆之宝”。金代有元好问的词《三奠子•同国器帅良佐仲泽置酒南阳故城》有“军门高密策,田亩卧龙耕。南阳道,西山色,古今情。”

在这些史书记载的基础上,元代在南阳卧龙岗重新大规模修葺武侯祠,并首次在国家编纂的《大元一统志》卷3河南江北行省《古迹》中认定“卧龙岗在南阳县境,诸葛孔明躬耕之地。”同时,一些记载也证明在元代初年南阳卧龙岗依旧可以看到诸葛武侯的历史记载及部分遗迹。如周伯琦的《南阳武侯庙》、崔某的《望卧龙岗有感》等。元代儒学教授王谦在《汉丞相诸葛武侯庙碑》称:“距南阳治城西七里,而近有岗曰卧龙,俗以武侯隐居之所,前人卜地一区,起屋四楹,绘像而祠焉。”元代翰林学士程钜夫撰写的《敕修南阳诸葛书院碑》称:“南阳城西七里,有岗阜然隆起,曰卧龙岗,有井渊然淳深,曰诸葛井,相传汉丞相忠武侯故居,民岁祀之。”《元音》卷十记载:元朝人吴漳写《武侯庙》(《题南阳诸葛庙》)有诗云:“卧龙岗上拜荒祠,惆怅当年枉顾时。”

这些记载都清清楚楚,除非别有用心,把所有的诸葛遗迹都往襄阳隆中塞,说什么“诸葛亮一辈子也没有踏过汉水北岸一步”,这不是信口雌黄吗?