[摘要]三百年前的中国古代冬天有多冷?明清小冰期是什么?《明史》曾记载,从景泰四年到景泰五年,气温急剧下降。许多地区甚至连续40多天出现大雪。淮东海水结冰四十余里,冻死...

三百年前的中国古代冬天有多冷?明清小冰期是什么?

《明史》曾记载,从景泰四年到景泰五年,气温急剧下降。许多地区甚至连续40多天出现大雪。淮东海水结冰四十余里,冻死人畜数万人。后来,这样的恶劣天气并没有完全停止,而是寒冷的气候又持续了一百年。此外,不仅是大雪降温这么简单,冰雹灾害、霜冻现象频发。这场自然灾害给当时的农牧业造成了巨大的损失。

一百年来,明朝百姓遭受了这场天灾,无法用具体的数据来统计。但史料中对这场灾难的记载还是很多的。“雨雹大作,庄稼受损一百二十五里,死伤人马甚多。”史书上有很多这样的记载,但我们也可以想象当时的处境有多么危险。那一刻是那些欣赏冬天风景的人想象不到的。冰雪虽然没有持续一百年,但随之而来的干旱、蝗灾、瘟疫、洪水带来的灾难不亚于严寒。

自古以来,天灾必然是人祸。在长达数百年的小冰河时期,不仅农牧业显得微不足道,反而直接造成了人口锐减等自然环境危害,也让当时的明朝内病重重。.和外部问题。朝廷治理天下急需钱财,但连年天灾人祸,国库空虚,朝廷无力救灾,事态只能不断升级。此外,封建王朝历来崇尚赐予皇权,皇帝经常举行祭天仪式,祈求风调雨顺。连年天灾人祸,让老百姓觉得皇室道德败坏,违背了神的统治,才会有灾难降临在天上。

而细心的人也趁此机会干扰朝堂,一时间朝堂内外一片混乱。而且,这场天灾还波及到了明朝以外的女真人。就这样,原本苦苦维持的明朝不得不奋起反抗女真部落发动的战争才得以生存。就这样,上有天灾,人心不稳,下有军心,朝廷要抵御外患,镇压国佐内乱,明朝最终落在了崇祯皇帝手里。

封建政权存在的历史,必然经历它的建立、兴盛,然后衰落,最后崩溃。这一时期,各种因素促成了转折,所以将王朝的崩溃归咎于天灾,绝对不无道理。但不得不说,这场百年自然灾害确实给明朝带来了不可逆转的沉重打击,至少也算是王朝覆灭的不可抗力因素之一。

三百年前的中国古代冬天有多冷?明清小冰期是什么?

根据史料记载,历史上我国共经历过四次小冰河期,而根据竺可桢的中国气象史资料,再结合历史王朝的兴衰,不难发现历史上经历的几次最大规模的社会动荡,均与小冰河期密切相关。第一次是殷商末年至西周初年,第二次是东汉末年至西晋初年,第三次是唐朝末年至北宋初年,第四次便是明朝中期至清朝中期。

所谓“小冰期”,主要是全球气候经历的一个寒冷时期,距离我们最近的一个小冰期出现在明朝中期至清朝中后期,故也称“明清小冰期”,而其中最为严重的时期则是在明朝万历至崇祯年间。小冰期的典型特点便是气温降低,但其带来的次生灾害才是最可怕的,而明朝的灭亡便与此密切相关。

“明清小冰期”到底有多冷?就连海南也连降大雪

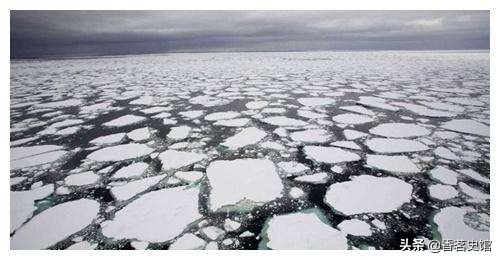

关于“明清小冰期”有多冷,根据史料和文献的记载,当时全国各地可以说是漫天冰雪,就连太湖、鄱阳湖、洞庭湖、淮河都曾经结冰,“夏寒”,“夏霜雪”的天气更是不绝如缕。

根据《广东通志》的记载,明正德元年(1506年)冬,广东琼州府万州雨雪,正德四年(1509年)冬,广州潮州“陨雪,厚尺许”。要知道,琼州府万州乃是今天的海南岛万宁县,而潮州则是今天的潮安、潮阳等县,就连这里都是天降大雪,可见当时的寒冷。

而根据《江南通志》的记载,明孝宗弘治十二年(1499年)和十五年(1502年),“冬天寒,祁阳江水冻合,余姚江水冰合”。在湖南衡阳西南方的祁阳和浙东的馀姚,流经此地的潇水、曹娥江和甬江竟然冰封江面。

此外,《明史·五行志》有载,“景泰四年(1453年)冬十一月戊辰至明年孟春,山东、河南、浙江、直隶、淮、徐大雪数尺,淮东之海冰四十余里,人畜冻死万计。五年(1454年)正月,江南诸府大雪连四旬,苏、常冻饿死者无算。”江南各地连降四十多天大雪,这种奇景在今天是不可想象的。

而诸如“牛畜冻死三万六千蹄”,“开原大雨雪,畜多冻死”,“雪止,平地三尺余,人畜多冻死”,“雨雹甚大,伤稼百二十五里,人马多击死”,“飞雹交下,坏民居万余,死者千余人”,“沂州雨雹,大者如盘,小者如碗,人畜多击死”之类的记载,更是随处可见。

在这场持续数百年的“小冰期”,最为寒冷的一年出现在清嘉庆二十一年(1816年),原因则是一场火山喷发,结果使得本就遭遇“小冰期”的人们雪上加霜。嘉庆二十年(1815年)4月5日,位于印度尼西亚松巴哇岛北部的坦博拉火山,在沉睡了五千年后突然爆发,爆发指数高达7级(火山爆发指数共8级),这次火山爆发不仅对当地百姓造成了毁灭性打击,由于大量火山灰喷涌进平流层,更是对全球气候造成了剧烈影响。

由于平流层充斥着大量火山灰,导致全球气温骤降,嘉庆二十一年(1816年)八月,“天气忽然寒如冬”。而在东北黑龙江的双城,在农历七月的盛夏竟然出现严重霜冻,导致农作物失收,百姓逃亡。安徽、江西等地则在农历六、七月出现了降雪的纪录,而台湾新竹、苗栗等地也在同年冬天出现了罕见的霜冻现象,新竹“十二月雨雪,冰坚寸余”。

根据史料的记载来看,这种气候转冷实际上从明朝洪武年间以后便开始出现,而从明朝中期开始,气候更是始终保持“恒寒”,一直到清末光绪六年(1880年)以后,才再度开始渐渐转变进入暖期,这段持续长达四百多年的“小冰期”这才逐渐结束。

相较于气候寒冷,“小冰期”次生灾害危害更大

在这段长达四百余年的“小冰期”中,除了因天气严寒而导致的百姓死伤之外,更为恐怖的是由于气候变化而带来的次生灾害,这些次生灾害不仅导致了大量百姓死亡,更是直接摧毁了本就大厦将倾的大明朝,其中最为严重的便是旱灾和鼠疫。

1、旱灾。“小冰期”引起大旱灾时常发生,其中更是在崇祯年间出现了罕见的十年大旱,不仅湖泊干涸,就连黄河干流和支流都出现了断流现象,华北地区的降水量更是下降了11%至47%,更有多达23个地区出现了连续四年以上的重旱。旱灾早期仅仅出现在黄河流域个别地区,之后便迅速扩展到全国各地。

河南“大旱遍及全省,禾草皆枯,洛水深不盈尺,草木兽皮虫蝇皆食尽,人多饥死,饿殍载道,地大荒”,陕西“绝粜米市,木皮石面食尽,父子夫妇相剖啖,十亡八九”。持续的旱灾又伴随着铺天盖地的蝗灾,结果不仅导致粮价暴涨,百姓民不聊生,以至于出现易子而食的惨剧,而没有活路的百姓们更是被迫走上了造反之路,仅崇祯元年(1628年)至崇祯八年(1635年),全国就爆发了十三次大规模起义,人数多达三十余万。

2、鼠疫。由于粮食减产、草木枯死,缺少食物来源的各种动物纷纷涌入人类聚居区,其中尤以老鼠带来的危害最大,从万历年间开始,明朝便开始爆发多次大规模瘟疫,其中尤以崇祯年间的瘟疫最为恐怖。崇祯六年(1633年),山西兴县爆发腺鼠疫,此后随着百姓们的逃亡,瘟疫迅速向陕西、河北、京师等地蔓延,更是于崇祯十七年(1644年)演变为肺鼠疫。

关于这场瘟疫,夏燮《明通鉴》有载“京师大疫,死者无算”,《崇祯实录》则记载“京师大疫,死亡日以万计”,“病者吐血如西瓜水立死。死亡枕藉,十室九空,甚至户丁尽绝,无人收敛者”,在山西“大同瘟疫大作,十室九病,传染者接踵而亡,数口之家,一染此疫,十有一二甚至阖门不起者”,在陕西“(崇祯十年)大瘟,……米脂城中死者枕藉,十三年,夏又大疫,十五年,……大疫,十六年,稔,七月郡城瘟疫大作”。

根据保守估计,这次大瘟疫不仅造成陕、晋、冀三省死亡人数千万以上,更是直接摧毁了明朝九边重镇中的大同、山西、蓟州、宣府等镇,以至于李自成攻向京师之时,沿途并未遭到大规模抵抗,而已经连叫花子都找不到的北京城,即使将太监都派上了城墙,仍是平均五个城垛才有一个士兵。

除了旱灾、鼠疫之外,连年爆发的水灾、蝗灾,对于以农业为根本的大明朝来说简直就是灭顶之灾,最为直接的影响就是明朝财政困境,就在大明朝内忧外患之际,朝廷根本拿不出来足够的军饷,仅陕西就欠下了一百三十八万两的军饷,结果不仅导致大量士兵逃亡,群体性兵变现象更是层出不穷。如此情形之下,再加上本就已经腐朽到了极致的朝廷,大明朝又如何能够不灭。