[摘要]朱元璋不用百姓一粒粟就能养兵百万,为何崇祯却无钱发军饷?你怎么看?大明建立之初,朱元璋曾得意地自夸:吾养兵百万,要不费百姓一粒米。然而,到明末时,崇祯爷为了筹集...

朱元璋不用百姓一粒粟就能养兵百万,为何崇祯却无钱发军饷?你怎么看?

大明建立之初,朱元璋曾得意地自夸:吾养兵百万,要不费百姓一粒米。

然而,到明末时,崇祯爷为了筹集军饷费尽力气,依然解决不了军饷问题,依然有大量士兵因为军饷哗变、逃亡,甚至造反。

不是说了养兵百万不需百姓一粒米吗?怎么最后变成这样了呢?

朱元璋的思考

朱元璋打天下时,军队主要由参与起义的农民和征战中收降的士兵组成,没有固定来源。

天下大定后,朱元璋与刘基等人商议,决心确立一套新的兵制。

朱元璋与刘基等人回顾历史,总结历代兵制的经验。

他们认为:古代军制,主要有两类,一为征兵制,二为募兵制。

征兵制之下,兵民合一,全国皆兵,遇有战事,可征集作战,事定归农,兵源有保障,切能减少平是的军费开支,更能防范领军将领拥兵自重。

然而,坏处也是明显的:兵民合一,士兵都是农民。如果战事时间比较长,就会耽误农业生产,不能持续。

募兵制之下,士兵都是应募而来的职业兵,训练时间比较长,作战能力比较强,其数量和服役年限不受农业生产束缚。

然而,坏处同样明显:募兵不从事生产,需要财政经费来养,给国家带来了比较沉重的财政负担;同时,兵为将所募集、训练、指挥,容易“兵为将有”,造成武将拥兵自重的问题。

朱元璋决心吸取两者之长,避免两者之短,采取屯守合一的卫所制。

屯守合一

朱元璋将随他一部分打天下的从征军士,加上群雄争战中投降或被俘的军士,以及因“罪”被罚充军者,以三家抽一丁筹的军士组织起来,另立户籍,父死子继,世代为兵,形成军户。

这些军士编于卫所之众,既屯田生产又守卫地方,形成一个自给自足的武装集团。

如此,朱元璋既有了专门的军户,拥有能够保障训练的常备军,又能自给自足,减轻广大民户的负担。

如此,朱元璋自豪:吾养兵百万,要不费百姓一粒米。

明初时,这一制度确实非常有效。

大明能在初期频繁的战争中连续取得重大胜利,又能继续生产秩序的恢复与发展,与这一制度的有效运转是分不开的。

然而,随着时间的推移,这一制度的弊端也逐渐显现。

过时:无能之将以统无制之兵

明初时,军户或者是开国战争中锻炼出来的百战精兵,或者是择优而选出来的精壮人士,战斗力自然没得说。

然而,虎父未必生虎子,世袭世袭,传过几代后,后代在整体军事素质上自然难以比肩前辈,战斗力逐渐下滑。

同时,“屯守合一”虽然减轻了民户负担,但军户的负担就重了。

军户既要从事生产养活自己,又要承担作战任务,其负担沉重,收入水平自然低于民户。

而随着大明的逐渐腐败,一些将领开始“占闲”,也就是让军队给自己干私活,进一步剥削军户,导致军户待遇低下,难以养家糊口了。

这种情况下,许多人开始逃亡。

到嘉靖年间,逃亡的军士居然占到了在籍军士的一半以上!

而且,逃离“体制内”去谋生者,自然多是精壮之人,反倒是老弱之人多留在军中!

同时,军户中,卫指挥使一下的军官职务,也为世袭!

自然,随着时间的推移,军官也逐渐多为纨绔子弟,缺乏基本的军事素质。

如此,到嘉靖年间,卫所军已是“无能之将以统无制之兵”,完全不堪用!

募兵制救场

到倭寇之患严峻时,卫所军不堪用的情况暴露无遗。

卫所军已不堪用,但抗倭还得抗!

于是,大明开始重视起募兵来。

谭纶、戚继光等人,募集精壮,训练成精兵,在抗倭战争中立下不朽功勋!

此后,募兵基本成为一种制度固定下来。

戚继光、李成梁等人的募兵也一度撑起了大明国防的重任。

募兵制的“变种”:渐不堪用的募兵

由于戚继光等人募兵的卓越表现,大明极力推崇募兵制。

万历年间,还有人专门写文,洋洋洒洒总结了募兵十大优势。

然而,事实上,募兵好不好用,关键看什么人募,什么人带。

戚继光这样的良将,自然会精心挑选士兵,优中选优,又会精心训练,使其成为精兵。

然而,如果是拙劣将领,缺乏必要的选兵、练兵本事,其效果自然不行了。

即使在戚继光募兵时代,与其同时募兵的许多将领,其他效果也多一般。

所以,募兵,不是一定能打,也不是全不能打,看募兵、用兵将领。

然而,明朝末年,一项制度的推行,从制度层面破坏了募兵的效率基础!

募兵虽然发挥了相当作用,但将官既选拔士兵,又训练士兵,更带士兵作战,士兵与将官的关系过于紧密,使朝廷不安。

朝廷为了避免“兵为将有”的局面,采取的方式是:“募者一官,统者一官,彼此不相照应”。

如此,募兵者反正以后不会用兵,军队打得好不好不关他的事,所以只想应付了事,随便招人。

如此,明末的募兵,多不是当年戚继光时的“乡野老实之人”,多是“游事无赖之徒”,战斗力严重下滑。

这些素质低劣的募兵,平时吃军饷,到了打仗的时候麻溜逃亡,然后换个不打仗的地方再应募,反正就是只吃饭不打仗。

而这就给了统兵之将“发财”的机会:反正打起仗来都会逃嘛,谁也说不清他们是什么时候逃的,所以,部队有逃兵也不上报,干脆“挂虚冒饷”,把逃亡士兵的军饷放到自己口袋。

募兵之官,统兵之将,应募之兵,大家都很聪明,只是惨了国家!

养不起兵的朝廷

募兵制发展之初,大明还有些家底,而募兵数量有限,所以朝廷还养得从容。

然而,随着形势的发展,大明的财政已经养不起兵了!

万历年间,“三大征”耗费巨大财力,其后,后金(清)崛起,更成为大明的严重军事威胁。

因此,朝廷的国防开支迅速膨胀。

由于正常财政已无法应付,朝廷遂开始加派“辽饷”,以维持局势。

然而,由于人民负担过重,各地纷纷起义。

如此,朝廷又需要搞大量的钱,用来募更多的兵,镇压起义。

朝廷搞钱,自然又是加派“剿饷”、“练饷”,自然又进一步使老百姓无以为生。

如此,起义军的规模自然更为庞大,甚至于,起义军即便在军事上失利,仍能迅速吸收大量失地农民,又再次坐大!

越乱,就越要募兵,越要搞更多的钱;越要募兵,越要搞更多的钱,就会越乱!

大明的财政,在死循环中彻底崩溃!

如此,军中粮饷不足的情况越发严重,国库空虚,无法按时发饷,“士不宿饱,马日匮饥”,士兵往往或逃亡,或为索取军饷而发动兵变,甚至投入反明武装!

卫所兵坏了,募兵也坏了,“举天下之兵,不足以任战守”,大明帝国的军队已不能支撑这个维系了200多年的帝国大厦,甚至···成为摧毁大厦的重要力量!

朱元璋不用百姓一粒粟就能养兵百万,为何崇祯却无钱发军饷?你怎么看?

朱元璋的不用百姓一粒粟就能养兵百万,得益于“军屯”。

因为任何军队都是需要粮饷的,但是不从国家财政出,不意味着不需要,那么就只能军队自给自足了。在朱元璋时代,这种做法的收益极高。因为元末明初,社会上拥有大量流民和荒芜的土地。但是需要别人去将这两个资源整合,整合得好,你的收益就是有资格做皇帝。

这不是朱元璋的发明,也不是刘基的发明。中国历史上,“军屯”是有着悠久历史的。比如三国时期曹操就搞过“军屯”和“民屯”,得黄巾寇民百万,青州军数万,在豫州打下了争霸天下的基础。后世大规模的建设兵团,本质上都是“军屯”的一种形式。

“军屯”最大的好处在于将人力资源规划到了极致。

大明士兵战时打仗,农时种地,自给自足,丰衣足食。不给国家添负担。这在元末明初的时候,效果还是非常明显的。明初朱元璋曾经将这种军屯规模做到了270万。这相当于朱元璋不花钱替大明朝养了一支200多万的常规部队。

“军屯”效果这么好,穷苦人出身的朱元璋肯定不会放过。于是他把“军屯”作为一个固定制度给延续下去,兵源构成以“世兵制”为主。

所谓“世兵制”,和我们现在的农村户口,集体户口有类似之处,不过大明的比较变态,那就是“军户”、“民户”、“匠户”。其中“军户”属于“都督府”管理,“民户”才属于户部管理,“匠户”属于工部管理。因为在朱元璋的逻辑里,子子孙孙无穷匮也,你没出生,我就给你规定了职业,提供了工作。属于你这辈子是当兵的,那么你的世代以后都是当兵的。名将戚继光、俞大猷这些都是顶替父职参的军。

“军屯”的最大优势在朱元璋时代大放异彩。但是把军屯作为和平时期一个国家的常备军事力量,必然劣势会逐步暴露出来。

首先军队的主业是为了打仗的,而一帮种地的农民,真的到了战时,是否还有能力作战这是一个问题。

当然朱元璋解决了这个问题,那就是用“卫所制”把“世兵制”里的“守兵”和“屯兵”从功能上做了区分。所谓卫所制,军队的最小单位是10人1队的小旗,50人为总旗,112人为百户所,1120人为千户所,5600人为卫。所以努尔哈赤的“八旗制度”其实也不是凭空创造出来的,实际上就是“军屯”的另一个变种,毕竟人家也是大明建州卫的。后来伟人用了两个字总结适合战争时期的最合理制度叫“兵民”。

其次随着时间的转移,随着一些制度的破坏,利益链条和潜规则的丛生,整个军屯制度就开始走向另一个极端。

因为长时期不打仗,所以需要的守军越来越少,而屯军就成了守军将领的佃农,而守军将领开始大规模侵占“军垦”土地,成为事实上的大地主。反正这里由我们军队自己说了算,朝廷想管也管不着。

再次由于一开始的这种“军屯”规模就比较庞大,所以一旦支撑“军屯”的“世兵制”出了问题,无法进行直接有效地改制。

所以只能在这个制度的基础上做修补,做补充。又逐渐往募兵制和征兵制开始发展。但是这对于大明朝廷无疑是个噩耗。因为他长期不需要自己“养”军队,所以此刻要自己养军队,他没有物质和制度的准备。无论募兵还是征兵,那都需要朝廷提供粮饷。原来的“军屯”产出朝廷拿不到,现在“养”兵,需要朝廷出钱。要知道北宋一直被骂“弱兵”,每年的“养”兵费用还占到朝廷收入的80%。关键是钱花下去,大明军队的战斗力依然上不来,因为当官的又把目光盯向朝廷的钱袋子了。所以吃空饷,杀良冒功,谎报战功等等,在大明屡禁不绝,无非就是想跟朝廷要点军费。而大明朝是出了名的“穷”朝廷。所以只能往老百姓身上转嫁,明末“三饷”(辽饷、剿饷与练饷)搞得大明人心丧尽。

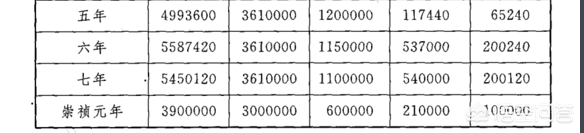

实际上大明缺钱从嘉靖年间就开始暴露出来了,但是嘉靖爱面子,懂得“养猪”致富,喂肥严嵩,然后“杀”了过年,这样保暖了自己的小私欲。但是到了万历年间的时候,经过张居正的“一条鞭”改革,给“一穷二白”的大明朝廷多多少少积攒了点家底,最后被“万历三大征”给掏个精光。

到了崇祯时期,表面看起来是内忧外患,本质还是大明朝无法平衡的财政收支体系出了大问题。

这就好比今天的有些大企业,总资产看起来特别吓人动辄百亿,高管工资一年上千万,但是都死在了那区区千万的现金流上了,到最后大家都在抱怨高管们不拿钱出来救公司,在抱怨CEO在开发项目和公司管理上用人不当。事实上,每个王朝的末期都差不多,皇帝的合作伙伴们都是既得利益者,谁也不愿意割肉和让渡权益来平衡朝廷运转。而此刻的李自成也好,皇太极也罢,他们都是创业者,本来就一无所有,所以他们只要有一点点收益,就会激发出无限的斗志。这些是崇祯没法比的。

辽东对于崇祯就是一个永远也填不完的坑。每年几百万两银子砸进去,任何收益没有不说,动不动后金还给来京师打劫一把,吓得自己六神无主。

这就好比一个公司投错了一个项目,成了“资金黑洞”,关键想停掉这个项目止损,还无法实现。于是为了填补这个“资金黑洞”,不得已把整个公司拖下水,不断搞内部摊派,闹得员工起来罢工,陷入死循环,最终导致公司倒闭,董事长跳楼自杀。而辽东军队诸如“关宁铁骑”就是那个项目的投资团队,他们也有一套制度,那就是享受着大明的待遇,拿着大明的资金去投资(打仗),然后得到的收益自己按照小团体的等级制度进行瓜分,并不用上缴给大明朝廷。

但如果是在明初朱元璋时代,朝廷不需要提供“辽饷”,所谓辽饷由大明辽东各卫的屯垦自筹。那么大明就不需要承担承担这一年几百万两的额外银子。民间自然也没有变乱,自然就更没有“剿饷和练饷”雪上加霜了。

文/炒米视角

原创首发,欢迎关注或吐槽